东岸桃核雕花的基本介绍桃核雕花被誉为“上蔡民间一绝”,始于明末清初,到今天已有4、五百年历史。上蔡县东岸乡人用小小的桃核雕刻成手链、绣球、12生肖等雕花工艺品,深受群众欢迎,并渐渐形成具备地方特点的民俗文化。商品特征桃核雕刻工艺品做出来都很...

东岸桃核雕花的基本介绍

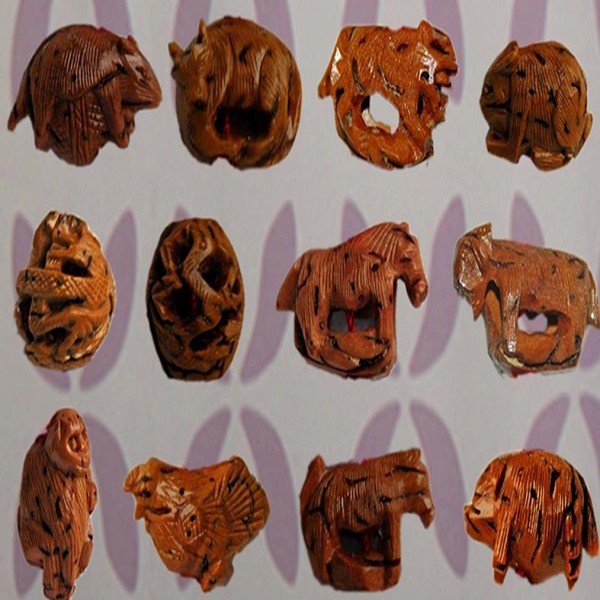

桃核雕花被誉为“上蔡民间一绝”,始于明末清初,到今天已有4、五百年历史。上蔡县东岸乡人用小小的桃核雕刻成手链、绣球、12生肖等雕花工艺品,深受群众欢迎,并渐渐形成具备地方特点的民俗文化。

商品特征

桃核雕刻工艺品做出来都很精美,价格也非常低,确实可以称得上是物美价廉。但不要以为这只不过一项赚不了大钱的小技术,艺大家就会减少对我们的需要的规范。恰恰相反,桃核雕刻本来就是一种对人需要特别高的工艺,同时艺大家又不想放低标准,所以整个制作过程,是很繁琐而复杂的——这或许才是上蔡桃核雕刻数百年长盛不衰的个中奥秘吧。

历史民俗

明中叶年间,桃核雕刻工艺品就已经开始出现于民间。

在国内民间,自古以来,就有以“桃”为吉祥物、用其避邪的传统,古诗有群众于传统新年时“总用新桃换旧符”之句——就连桃符都被视为可以避邪的吉祥物,那样桃核本身,自然更是避邪佳物了。

另外,爱美,是人之天性,无论其人是贵是贱,是男是女。只须有条件,总会最大可能地给我们的生活缀上“美”这块亮晶晶的玉石。而美主如果来自于生活,尤多来自于民间。所以,当“桃”这种象征着吉祥的民族心理,遇见了“美”这种古今中外世界各民族各阶层人士的心理需要时,便自然而然地产生了桃核雕刻工艺。

古时候,贫穷的老百姓,不像达官贵人,可以重金购得名贵饰物,甚至像王崇之类大官僚,为了斗富,可以把最珍贵的宝物视若无物,一砸为快,博得一笑。但,贫穷永远泯灭不了大家爱美的天性。当老百姓爱美的天性、追求吉祥如意的心愿与贫困的经济情况相遇时,他们的目光便转向了身边,转向那无需烧钱即可达成求吉求美心愿的东西。此时,那在民间遍地皆是、不需烧钱即可随便得到而又象征着吉祥如意、有着“避邪”功能的桃核,自然而然地成了最好选。

于是,大家在那些随意捡来的桃核上精心地雕刻上了花饰,佩带在身上,既有装饰功能,又有“避邪”功能,真是几全齐美。

在民间,因为具备上述优点,核桃雕刻遭到更多人的喜欢,特别是节日时候,这种雕刻有特殊花纹的小小桃核,成为历代农家必须具备之物。后来,连达官贵人也喜欢起了这种别具特点的小饰物,日渐地,桃核雕刻品便成为一种市场需要。而上蔡作为古时候中原文化汇集之地,不少人便渐渐专门从事这项雕刻工艺。

至清初,上蔡县东岸乡在这方面已初具规模。

至清末和民国初年,东岸乡已经有80多户人家从事这一行业,同时也出现刘全喜等一批颇具代表性的桃核雕刻工艺艺人。

至上世纪3、四十年代,上蔡东岸已经出现了一些桃核雕刻专业村,其中柴庄村就是一个典型的例子。该村共有1000多人,家家户户从事这项独具特点的民间工艺,终于使桃核雕刻这一“小玩艺儿”,成为较大规模的产业,同时成为当地群众经济的一大支柱。

做法

桃核雕刻工艺进步之初,主如果“桃核扣”。这种“桃核扣”,是先有“扣”,后有雕刻工艺。民间艺大家找来桃核,将它加工成扣子的形状,钻孔,缝缀、固定在衣服上。

雕花桃核扣的材料,是一种野生桃的桃核,大多成长在伏牛山和太行山等山区。正月开花,头伏成熟,果肉苦涩,当地人无人想吃,这里的群众叫它为“扣桃”。正是这种野生桃的桃核,质地却特别好,厚实,耐磨,很合适上蔡人用于雕刻各种图案。柴庄、大苏庄、牌坊刘村过去都借助房前屋后及村边闲地曾有大片种植,所产桃核基本可满足当地加工用。需量大不够用时,再到伏牛山及太行山区去回收。

加工桃核扣的工具备钻、锉刀、镊子及挫口板。从原材料到成品,要经过浸泡、清洗、上色、上光、晾晒、打眼、磨光、加工等20多道工序。每道工序,都凝聚着艺大家无数的心血。

制作时,先将桃核钻眼,再用镊子钳着眼,放于挫口板上,而后用锉刀根据需要大小和形状加工成形。经过加工的桃核扣,形状如桃,上圆下尖,尖部有一小孔,用于缝缀扣绳以固定衣服上。扣子加工成形后,再在扣面上雕刻图案花纹。花纹多种多样,图案千姿百态,有古钱、蜂窝、猴头、盘丝、寿星老等,有些还刻有诗歌或谜语。

中华特产网

中华特产网